新聞動態

今幾個月來火不勝火的無人便利店,相較于傳統便利店來說,到底是不是一個更優選項?各色刷臉技術乍聽上去很酷炫,但最后人們關心的還是,它是否會比以往的便利店更賺錢。

這筆賬要怎么算呢?

入局者:一年回本不費力

日前,第一財經的報道中,一些入局者給自己算了一筆帳。

EasyGo未來便利店主要將自己的 “盒子”落在社區,它的創始人王牧牧表示自己的項目,大概不到一年的時間就可以回本:

“與傳統店相比,其實無人便利店更像是一個搭建起來的無地基玻璃盒子設備,而無人販售機則根本就是一個裝置。因為無人店是一個搭建的玻璃盒子概念,所以并非傳統便利店那樣是一個物業,無人便利店是不需要租金和店內人工的。我們的開店是基于與合作伙伴的商談,比如盒子(無人便利店)進入社區開店則需與社區物業、開發商等達成合作,經過他們允許再進入。在EasyGo的模式里,沒有租金和固定鋪位,通過和小區物業深度合作,雙方一同維護設備,并實行利潤分成——物業方將得到銷售額的5%~8%。”

“一家無人便利店的投資額在10萬元左右,以我們目前營業來看,單店每天的營業額在2000元左右,即一個月有6萬元收入,毛利率在35%左右,再去除分成等,我們估測單店8個月~1年可以回本。且因無人店沒有進場費之說,所以供應商更愿意和無人店合作。”

居然之家旗下Eatbox無人便利店的負責人安利英則表示 ,Eatbox單店的成本大概是在10萬元左右,客單價大致在22元~24元,每天的營業額能達到2000元,同樣采取與社區合作分成的模式,沒有租金成本。似乎,“盒子”類的創業者,都將單店投資回報的年限定在了1年左右。

旁觀者:只計算顯性成本不合理

但是相較于入局者的樂觀,另一些觀察者卻有著不一樣的思考。在他們看來,目前無人便利店玩家們依舊按照傳統便利店的方式計算成本,有很大一部分的 “新開銷”卻是沒有計算進去,這樣算帳似乎是不大合理的。

比如,騰云天下TalkingData地產行業總經理王可青就認為: “目前無人便利店直接的顯性成本和傳統便利店相比是一個偽命題,消費者在門店確實沒有看到工作人員,但是前臺沒人,后臺有人。無人便利店需要更多的物業配套,而物流成本和商品管理等后臺成本并沒有因此減少,同時燈光、溫度、設備等都需要付出一定的成本。”

同樣,正在研究無人便利店的宋鐵城也表示,為了替代人工服務,無人便利店對于后臺系統以及科技設備的要求頗高,而為了真正做到無人, “背后的技術體系建設和設備要求都很高,我計算過,如果算上系統監控和后臺操作運維人員,每10家左右無人便利店就需要至少4~5個后臺監控維護人員,而且他們如果發現異常,也需要出動和巡店。所以無人店其實有很多隱性成本,在前臺看不到而已。”

除了管理上的人工成本之外, 為了實現 “無人”,盒子內商品的成本實際上也是增加了的,大潤發飛牛網聯席CEO袁彬就介紹稱:“繽果盒子還在測試階段,無人便利店為避免貨物被盜,每一件商品上都要有RFID技術的價簽,這也是自助收銀必須具備的條件。每一個RFID價簽的成本是0.4元左右,由于貨品數量較多,因此價簽成本是比較高的。且價簽也需要人工去貼,又增加了成本。”

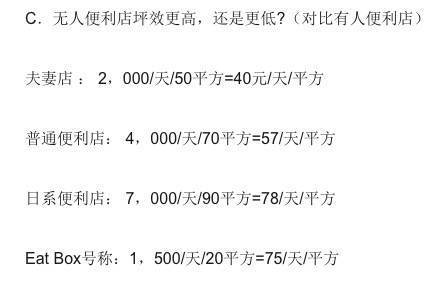

而即使是按照顯性成本來看,也依舊有人認為,這并非一筆想象中劃算的買賣,比如之前超市老萬算的幾筆帳:

就坪效來看,無人便利店并沒有優于諸如7-11之類的日系便利店,而目前20萬一個的便利店盒子(20平大小)的投入成本也遠遠高出了一家90平的普通便利店。雖然無人便利店在資金、人力成本方面確實能占據些優勢,但即使是4個人能維運40家店,或者按另一說法,2個人能維持7家店的運營,其硬件上的巨大投入,從很大程度上幾乎毫不費力地能夠覆蓋掉費心費力想要剩下來的租金、人力成本,從提升效率上來看,較于7-11等連鎖便利店也并沒有明顯的改善。

所以是入局者太樂觀還是 “老派”觀察者太保守呢?

15周年慶鉅惠活動,免費獲取報價方案請致電400-0592-888或提交留言,我們馬上為您服務!